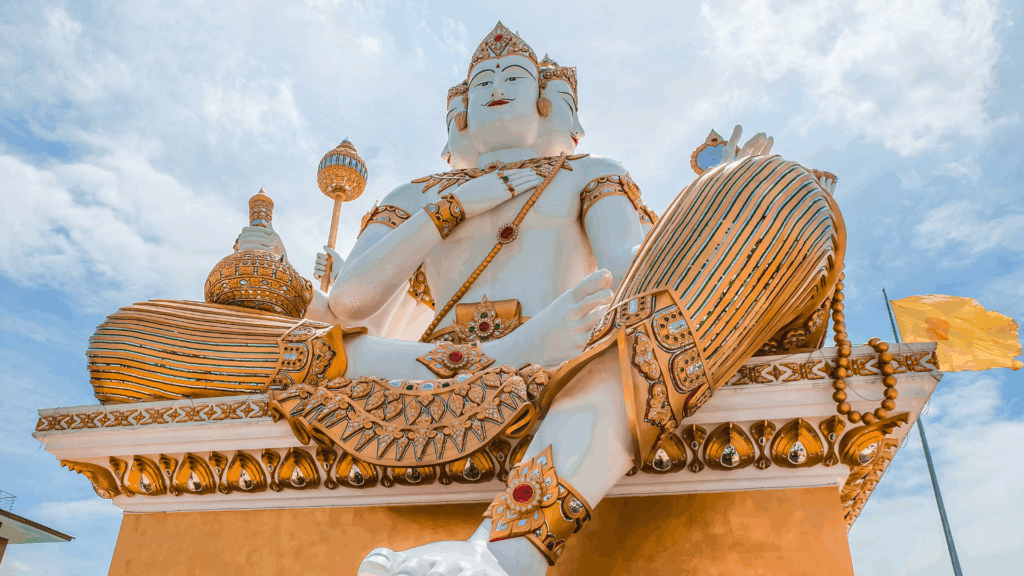

ヒンドゥー教の創造神ブラフマーには、四つの顔があります。なぜ一つではなく四つなのか?その理由を語る神話の中心にいるのが、知識と芸術の女神サラスヴァティーです。この物語は、創造の力と知恵の本質について、深い洞察を与えてくれます。

美しき知恵の女神の誕生

宇宙の創造を終えたブラフマー神は、自らの創造物を見渡しました。しかし、何か足りないものがありました。それは知識です。

創造された世界に秩序と意味を与えるため、ブラフマーは自らの意識の力から、美しい女神を生み出しました。それがサラスヴァティー(Saraswati)です。

彼女は純白の衣をまとい、手にはヴィーナ(弦楽器)を持ち、その存在そのものが知識、音楽、芸術、言語のすべてを体現していました。サラスヴァティーという名前は「流れるもの」を意味し、知識が川のように流れて世界を潤すことを象徴しています。

四方を見つめる創造神

サラスヴァティーの美しさと知性に、ブラフマーは深く魅了されてしまいました。しかし、創造主に見つめられることを恥じたサラスヴァティーは、ブラフマーの視線を避けて右側へ移動しました。

するとブラフマーは、彼女を見続けるために右側に新しい顔を生やしました。

サラスヴァティーが後ろへ回ると、ブラフマーは後ろにも顔を生やしました。左へ移動すれば左にも、上方へ行けば上にも―こうしてブラフマーは五つの顔を持つようになったのです。

やがてシヴァ神がこの様子を見て、創造主としての分を超えた執着に激怒し、ブラフマーの五番目の頭(上向きの頭)を切り落としました。こうしてブラフマーは四つの顔を持つ姿になりました。

四つの顔が象徴するもの

この神話は単なる恋物語ではありません。ブラフマーの四つの顔には、深い宇宙的な意味が込められています。

1. 四方位と全知

四つの顔は東西南北の四方位を向いており、ブラフマーが宇宙のすべてを見渡す全知の存在であることを表しています。創造神として、あらゆる方向、あらゆる領域に目を配る必要があるのです。

2. 四つのヴェーダ

ブラフマーの四つの口からは、ヒンドゥー教の根本聖典である四つのヴェーダ(リグ・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダ)が生まれたとされています。知識は創造神の口から流れ出るのです。

3. 四つのユガ(時代)

ヒンドゥー教の宇宙観では、時間は四つのユガ(時代)を循環します。ブラフマーの四つの顔は、この時間の循環をも象徴しています。

4. 創造と知恵の結びつき

サラスヴァティーを見続けるために顔が増えたという物語は、真の創造には知恵が不可欠であることを示しています。ブラフマー(創造)とサラスヴァティー(知恵)は切り離せない関係なのです。

サラスヴァティーの役割

最終的に、サラスヴァティーはブラフマーの妻となり、創造の過程における知恵の側面を担うようになります。

彼女は言語と文字の女神でもあり、すべての学問と芸術を司ります。音楽家、詩人、学者、芸術家たちは今でもサラスヴァティーに祈りを捧げます。彼女の持つヴィーナは、宇宙の調和を、白鳥は識別力と純粋性を、経典は知識を象徴しています。

また、サラスヴァティーは川の女神でもあります。かつて実在したサラスヴァティー川は、文明を育む水をもたらしました。知識が人々の心を潤すように、川の水が大地を潤すのです。

神話が語る教訓

この神話には、いくつかの深い教訓が込められています。

創造には知恵が必要:ブラフマーがサラスヴァティーを創造したように、真の創造的行為には知識と洞察が不可欠です。

執着の危うさ:五番目の頭を失ったことは、過度な執着が破壊をもたらすことを示しています。

相互補完性:創造(ブラフマー)と知恵(サラスヴァティー)は互いに補い合う関係であり、どちらか一方だけでは完全ではありません。

まとめ:知恵に向けられた四つの眼差し

ブラフマー神の四つの顔は、創造神が常に知恵を求め、全方位を見渡す存在であることを示しています。そしてサラスヴァティー女神は、その知恵そのものの化身として、創造に意味と秩序を与える存在なのです。

真の創造とは何か?それは単に何かを作り出すことではなく、知恵と美と調和を宿した、意味のある創造でなければならない―そんなメッセージが、二柱の神々の物語から聞こえてくるようです。