朝の目覚めとともに味わう一杯のコーヒー。その香り高い液体が、どのような植物から生まれているかご存知でしょうか。

私たちが日々楽しんでいるコーヒーは、赤道付近の山岳地帯で白い花を咲かせ、宝石のような赤い実をつける「コーヒーノキ」という植物の種子から作られています。この記事では、コーヒーノキという植物の生態から収穫までの旅路、そして種子に含まれる栄養の豊かさまでを詳しくお伝えします。

コーヒーノキという植物を知る

コーヒーノキは、アカネ科コーヒーノキ属に分類される常緑性の樹木です。栽培に適した地域は、赤道を中心に北緯25度から南緯25度の帯状の地域、通称「コーヒーベルト」と呼ばれる範囲に広がっています。この地域では、標高、気温、降水量、土壌成分といった複数の自然要素が絶妙に組み合わさることで、その土地独自の風味特性「テロワール」が生まれるのです。

野生のコーヒーノキは、アフリカ大陸の中西部からマダガスカル島周辺にかけて自生しており、多様な種が確認されています。光沢のある深緑の葉と色鮮やかな果実は美しく、近年では室内装飾用の観葉植物としても愛されるようになりました。

自然環境下では9メートルから12メートルにまで成長しますが、農園では収穫作業のしやすさを考慮し、通常3メートルから3.5メートル程度に剪定管理されています。種子を蒔いてから3年から5年が経過すると初めての開花を迎え、その後50年から60年という長い期間にわたって果実をつけ続けます。

世界で栽培される主要品種

現在、商業栽培されているコーヒーには主に2つの種が存在します。

アラビカコーヒーノキ(Coffea arabica)

エチオピア南西部の高地を原産地とするこの種は、世界のコーヒー生産量の70パーセントから80パーセントを占める主力品種です。興味深いことに、この種は染色体数が44本(2n=44)という倍数体であり、他の種の22本とは異なる特徴を持ちます。最新の遺伝子解析により、ユーゲニオイデス種とカネフォーラ種の自然交雑によって生じた複二倍体が起源であることが判明しました。

アラビカ種は標高の高い冷涼な環境を好み、昼夜の寒暖差が大きい山岳地帯で最高の品質を発揮します。しかし、高温多湿な低地環境、霜害、乾燥といった条件には脆弱で、栽培には細心の注意が必要です。そのため、バナナやアボカドといった高木を一緒に植えて日陰を作る「シェードツリー栽培」などの工夫が施されています。

200を超える栽培品種が存在し、それぞれが独特の風味プロファイルを持っています。

- ティピカ:原種に最も近い系統で、繊細な香りと上品な酸味が魅力

- ブルボン:ティピカから生まれた変異種で、カフェイン含有量が控えめで濃厚な甘みを持つ

- カトゥーラ:ブルボンの変異株で、明るい酸味と際立つ渋みが特徴

- スマトラ:インドネシアに移入された系統で、マンデリンとして知られる深い味わいと控えめな酸味

- ムンドノーボ:ブルボンとスマトラの自然交配から生まれ、酸味と苦みの調和が取れている

- カトゥアイ:カトゥーラとムンドノーボの交配種で、酸味と甘みの均衡が良い

- コナ:ハワイで栽培される系統で、なめらかな口当たりと果実的な甘さ

- ゲイシャ:エチオピア由来の野生種で、華やかな香りと果実的な風味が人気

中南米やアフリカ東部の高地で主に栽培され、高級品として取引される産地が数多く存在します。

ロブスタコーヒーノキ(Coffea canephora)

学名をCoffea canephoraというこの種は、ビクトリア湖周辺から西アフリカにかけての地域を原産地とする被子植物です。19世紀になってようやくコーヒーノキ属として認識されるようになりました。「ロブスタ」という名称は英語の「robust(強健な)」に由来し、その名の通り環境適応力と病害虫抵抗性に優れています。

成長すると2メートルから9メートルほどに達し、傘のような広がりを見せる樹形が特徴です。果実は比較的小さく、成熟すると赤く色づきます。

海抜500メートル以下の低地でも栽培可能で、高温多湿な環境にも順応するため、アラビカ種の栽培が困難なアフリカやアジアの地域で盛んに生産されています。ただし低温には弱い性質があります。

主要生産国には以下が挙げられます。

- ベトナム(21世紀初頭に世界最大のロブスタ生産国となった)

- インドネシア

- ブラジル(特にエスピリトサント州では「コニロン」と呼ばれる系統が栽培される)

- コートジボワール

- ウガンダ

- カメルーン

- タイ

- マダガスカル

- コンゴ民主共和国

- インド

ロブスタ種の本格的な生産は20世紀初頭に始まり、現在では世界のコーヒー生産量の約15パーセントから20パーセントを占めています。アラビカ種よりも収穫量が多く、栽培管理が容易なため、比較的低コストでの生産が実現できます。

カフェイン含有量はアラビカ種の約2倍に達し、焙煎後の風味は力強く独特の野性的な香りを放ちます。ピラジン系有機化合物の影響で苦みが際立つため、単独で飲用されることは少なく、主にブレンドの基材やインスタント製品の原料として活用されてきました。

しかし近年、栽培から加工まで高い品質管理を施した「ファインロブスタ」の登場により、この種への評価が見直されつつあります。特にイタリアのエスプレッソでは、表面に浮かぶクレマ(泡)に深みと苦みを加えるために、品質の良いロブスタが好んで使用されます。

リベリカコーヒーノキ(Coffea liberica)

かつてはアラビカ、ロブスタとともに3大原種に数えられましたが、風味の保持が難しく、加工にも手間がかかり、病気への抵抗力も低いことから、現在ではほとんど商業生産されていません。

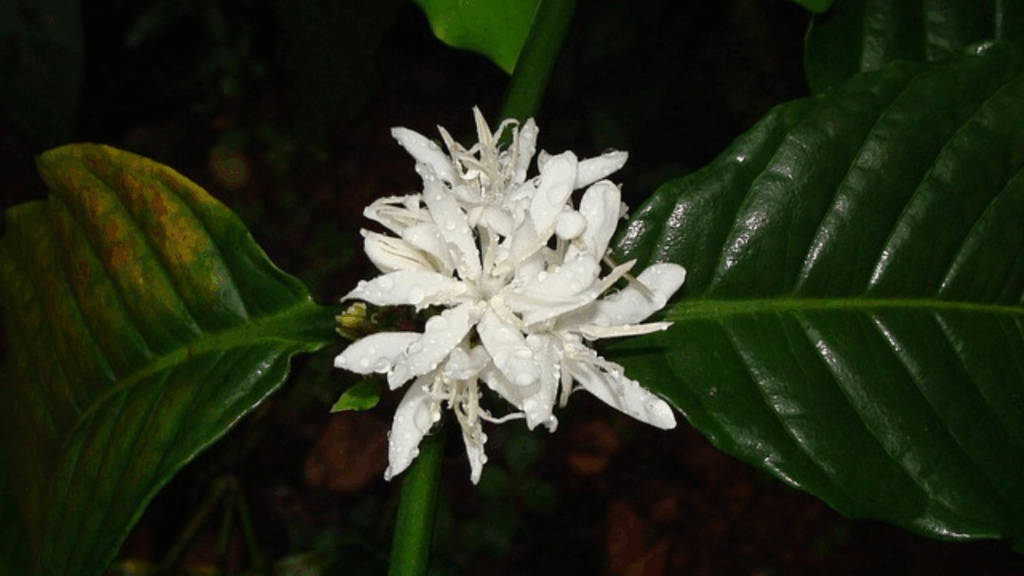

ジャスミンを思わせる白い花

コーヒーノキの花は、ジャスミンに酷似した白く小さな五弁の花です。直径1センチから2センチほどの可憐な花が、葉の付け根と茎の間から2輪から4輪ずつ房状に咲き、開花期には枝が雪化粧をしたように純白に染まります。

甘く優しい香りは、疲れた心を癒してくれるような穏やかさに満ちています。花言葉「一緒に休みましょう」が示すように、まさに安らぎの象徴といえるでしょう。

種子から育てた苗木が初めて花を咲かせるのは、植栽から約4年後のことです。しかし、この美しい花はわずか2日から3日で散ってしまう儚い命を持ちます。その短い開花期間から「幻の花」とも称され、実際に目にする機会は非常に限られています。

アラビカ種は自家受粉が可能で、同じ花の中で受粉が完結します。一方、ロブスタ種は他家受粉が必須で、ミツバチをはじめとする昆虫が花粉を運ぶことで初めて受粉が成立するのです。

受粉を終えた花は落ち、その位置に緑色の小さな果実が姿を現します。

宝石のような果実「コーヒーチェリー」

受粉後の花は果実へと変化し、「コーヒーチェリー」と呼ばれる実を形成します。最初は緑色をしていますが、時間をかけて成熟していきます。アラビカ種では開花から6か月から8か月、ロブスタ種では9か月から11か月という期間を経て、徐々に色づいていくのです。

多くの品種では緑から赤、あるいは赤紫色へと変化しますが、一部の品種は黄色く熟します。このような品種には「イエローブルボン」のように、色を示す言葉が品種名に付けられます。

完熟したレッドチェリーの果肉は、ライチやスイカに例えられる爽やかな甘みを持ち、微量のカフェインも含まれています。この果肉や外皮を乾燥させて作る「カスカラ」という飲み物も存在します。

収穫時期は栽培地域の位置と気候パターンによって変わります。南半球のブラジルやコロンビアでは5月から9月にかけて、北半球のエチオピアやケニアでは11月から翌年2月にかけてが収穫の最盛期となります。

果実の層構造を理解する

コーヒーチェリーを輪切りにすると、外側から内側へと複数の層が重なっている様子が観察できます。それぞれの層は、最終的な風味形成や加工方法の選択に深く関わっています。

- 外果皮(Exocarp):最外層の保護皮。成熟段階で赤、黄、紫などに発色する

- 中果皮(Mesocarp):果皮の直下にある柔軟な層。甘みを含む

- 粘液層(Mucilage):ゼリー状の粘性物質。糖分とペクチン質を豊富に含む

- 内果皮(Parchment):種子を守る硬質の殻。脱穀処理で除去される

- 種皮(Silverskin):種子表面を薄く覆う膜。焙煎時に剥離してチャフとなる

- 種子(Bean):通常は2個が向き合って収まるが、まれに1個だけの「ピーベリー」も発生

焙煎前の種子「生豆」の世界

「生豆(きまめ)」とは、果実から取り出され、乾燥処理を経た焙煎前の状態のコーヒー種子を指します。正確には、種子内部の胚乳と胚の部分であり、乾燥前には青緑色の色調を呈しています。

収穫年に出荷された「ニュークロップ」は個性が明瞭で香りも強く、前年度産の「パーストクロップ」は個性が落ち着く代わりに味のバランスが整います。どちらが優れているかは一概には言えず、飲み手の嗜好によって評価が分かれるところです。

品質を決める評価基準

生豆の等級は国や地域ごとに独自の基準が設けられていますが、共通して以下のような要素が評価対象となります。

- 欠点豆の混入割合(未成熟豆、カビ豆、虫食い豆など)

- 異物の混入状況(石、木片、殻片など)

- 粒径の均一性(スクリーンサイズによる分類)

これらの基準に照らし合わせて等級が決定され、品質に応じた市場価格で取引が行われます。

風味を左右する精製技術

収穫した果実から種子を取り出す工程は「精製(Processing)」と呼ばれ、コーヒーの風味形成において極めて重要な役割を果たします。精製とは、外果皮、中果皮、粘液層などを取り除いて内部の種子を露出させる一連の処理です。

採用される精製方法によって、同一農園の同一品種であっても、最終的な味わいは劇的に変化します。主要な精製方式は次の3種類です。

ウォッシュド(水洗式、Washed)

機械で外果皮と中果皮を除去した後、発酵槽に浸漬して粘液層を分解し、水洗後に乾燥させる方式です。雑味が少なく、酸味の輪郭が明瞭に際立つクリーンな味わいに仕上がります。中南米の高地産コーヒーに多く採用されています。

ナチュラル(乾燥式、Natural)

果実を丸ごと天日干しにして乾燥させ、完全に乾いた後で果肉を機械的に除去する伝統的な方式です。果肉の糖分が種子に移行するため、濃厚な甘みと重厚なボディ感、果実的な風味が特徴となります。エチオピアやブラジルで広く用いられています。

ハニープロセス(半水洗式、Honey)

外果皮と中果皮を除去した後、粘液層を部分的に残したまま乾燥させる方式です。粘液の残存度合いによって複数のバリエーションがあり、酸味、甘み、コクの三要素が絶妙なバランスで共存する多様な表現が可能になります。コスタリカで発展した技術です。

生豆に秘められた栄養の宝庫

焙煎前のコーヒー種子には、熱処理によって減少してしまう貴重な栄養成分が豊富に蓄積されています。特に注目すべき成分について詳しく見ていきましょう。

クロロゲン酸の健康機能

生豆に最も豊富に含まれるポリフェノール成分がクロロゲン酸です。このコーヒーポリフェノールは強力な抗酸化機能を持ち、体内の活性酸素を除去する働きがあります。さらに、脂質の蓄積抑制や血糖値上昇の緩和といった生理作用も報告されており、健康維持に寄与すると考えられています。

しかし、クロロゲン酸は熱に不安定で、焙煎過程で大幅に減少してしまいます。そのため、この成分の恩恵を最大限に受けるには、焙煎前の状態や浅煎りで摂取することが理想的です。インドで栽培されるコーヒー豆は、特にこのクロロゲン酸を含む栄養素が豊富であることが知られています。

カフェインの多様な作用

覚醒効果で広く知られるカフェインですが、その作用は眠気覚ましだけに留まりません。集中力の向上、運動能力の増強、脂肪燃焼の促進など、多岐にわたる生理効果が科学的に確認されています。適切な量を摂取することで、日常のパフォーマンス向上に貢献します。

なお、カフェイン含有量は品種によって大きく異なり、ロブスタ種はアラビカ種の約2倍の量を含んでいます。

ビタミンB群の働き

エネルギー代謝に不可欠な補酵素として機能するビタミンB群も、生豆には含まれています。疲労回復の促進や神経系の正常な機能維持において、重要な役割を担う栄養素です。

ミネラルの貢献

カリウム、マグネシウム、リンといった必須ミネラルも検出されます。これらは体内の様々な生理機能の調整に関与しており、健康維持の基盤を支えています。

アミノ酸の存在

タンパク質の構成要素であるアミノ酸も含まれています。体組織の形成と維持に必須の栄養成分です。

一杯のコーヒーに込められた物語

淡い緑色の生豆は、熱処理によって減少してしまう貴重な美容・健康成分を豊富に蓄積しています。

私たちが日々楽しむコーヒーは、焙煎後も様々な有用成分が残されていますが、特に生豆(グリーンコーヒー)は、熱に弱いクロロゲン酸を豊富に含む「美と健康の宝庫」です。

次にコーヒーを飲むときには、この壮大な植物の物語と、種子に宿る栄養の恵みを感じながら、「一緒に休みましょう」という花言葉が示すように、ゆったりと心安らぐひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。